【南海トラフ地震に備える】防災グッズの準備と整理整頓で“命を守る空間”をつくる|実践記録と収納の工夫

「災害は、いつかではなく“いつでも”起こるかもしれない」

そんな危機感を持って、泉州地域に住む筆者が実践した防災グッズの準備と収納の工夫を紹介します。

この記事では、能登半島地震をきっかけに見直した防災対策として、

命を守るための判断基準・避難場所の確認・非常食や簡易トイレの準備・

生活用水や消火器の配置・整理整頓による安全確保までを記録した体験記です。

この記事でわかること

- 南海トラフ地震を想定した防災意識の高め方

- 命を守るための判断基準と避難場所の決め方

- 数日分の食料・飲料水の備蓄と賞味期限管理

- 防災グッズ・簡易トイレの収納方法と置き場所の工夫

- 生活用水・消火器の準備と使用目的

- 普段からの整理整頓が“災害時の安全”につながる理由

防災グッズを準備して、整理整頓する~災害に備えて~

今年に入って、能登で大きな地震がありました。

お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、

被災された方が一日も早く日常を取り戻すことができりようお祈りいたします。

災害はひとごとではないから

日本に住んでいる限り、災害とは無縁ではいられないと考えています。

私が住んでいる泉州地域も、南海トラフの大地震がいつ起こってもおかしくない状況です。

地震などの災害が起こった時のための備えをまとめておこうと思います。

命を最優先で守る

災害が起こったら、とにかく、命を最優先に守ることを考えようと思います。

どの程度の地震か、とか、どれくらい家が損傷するのか、津波はどの程度のものが来るのかなど未知です。

個人が、その場で考え、決断しないといけない状況になると考えられます。

その時に、判断するスピードを短くするために、普段から色々な状況をシミュレーションしたり

備えておきたいと思います。

避難場所はどこにするか

家が無事なら、家にいるようにして、家が居られない状況なら、避難場所に向かうことになると思います。

避難場所は、家族で話し合って決めておくと良いと思います。

数日間の食料を確保しておく

非常用の食料の他に、我が家では、ご飯の冷凍したものを多めにストックしています。

数日間は支援物資が届かないことを予測して、準備しておきたいですね。

ペットボトルの飲み水も常に置いてあります。

(たまに賞味期限をチェック)

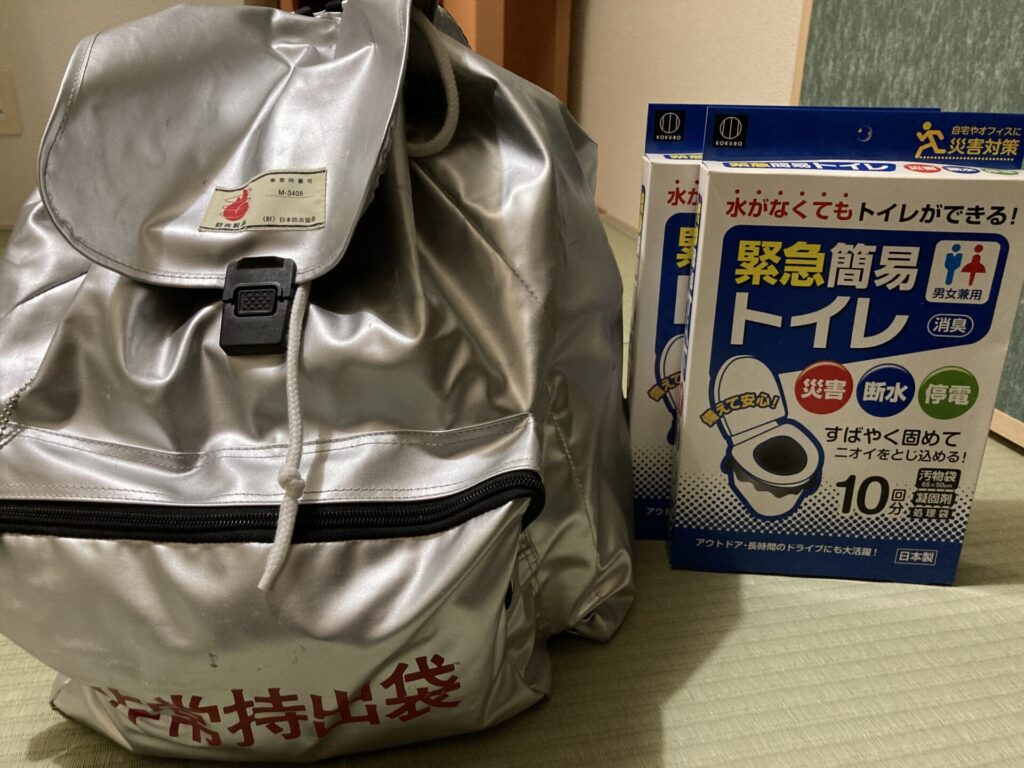

防災グッズ、簡易トイレはひとまとめに

防災グッズはリュックにセットになったものを友人から頂いたので、

それに、自分たちなりに必要なものを入れて押し入れに置いてあります。

簡易トイレも同じところに置いています。

生活用水・消火器も準備

水道水をポリタンクに入れて物置に入れています。

水道水なので、なかなか腐らないですが、飲み水ではなく生活用水として使用するためのものです。

ある程度時間が経ったら入れ替える予定です。

消火器もあります。これも初期の消火には役立つと思います。

普段から整理整頓をしておく

貴重品などは、普段から、防災グッズにいれておくことができないので、

通帳や印鑑などの貴重品がどこにあるかなど、家族が把握しておくことも大事だと思います。

そのほかにも、家の中を整理整頓しておいたり、背の高い家具は、金具で固定したりするだけでも安全な家になるのではないでしょうか。

防災グッズ まとめ

自治体が示してくれている、防災グッズなどを参考にして、

各家庭で、家族構成などを考慮して、必要なものを準備しておきたいですね。

ただ、家の中に防災グッズを置く場所がないからと、準備をされていない家庭がけっこうあるようなので、

普段から整理整頓をして、防災グッズを置いておくスペースは確保しておきたいですね。

【まとめ】“防災はモノより意識”——整理整頓と家族の共有が命を守る第一歩

今回の防災準備では、モノを揃えるだけでなく、“どう使うか”“どこにあるか”を家族で共有することの大切さを実感しました。

防災グッズは押し入れにまとめて収納し、簡易トイレや生活用水もすぐに取り出せるように配置。

通帳や印鑑などの貴重品は、普段から場所を決めておくことで、いざという時の判断スピードが格段に上がります。

また、家具の固定や部屋の整理整頓は、災害時の安全性を高めるだけでなく、

“防災グッズを置くスペースを確保する”という意味でも重要。

防災は、特別なことではなく“日常の延長”として考えることで、

無理なく続けられる備えになります。

次回は、自治体の防災マニュアルを参考にしながら、

我が家に合った“持ち出しリスト”や“避難ルート”も見直してみたいですね。